ノー・ガンズ・ライフの名言・名セリフ/名シーン・名場面まとめ

『ノー・ガンズ・ライフ』とは、カラスマタスクによって「ウルトラジャンプ」で連載されたSF漫画作品である。本作は読みきりを2回経て、2014年に連載が開始された。

主人公は、作中で「拡張者」と呼ばれるサイボーグ、乾十三(いぬいじゅうぞう)。十三は、街で「処理屋」というトラブルシューターを営んでおり、頭頂部が拳銃になっているという、かなり奇抜な見た目のキャラクターである。

古臭い探偵小説のような物語である本作では、鉄の塊のような、武骨な男の言うハードボイルドなセリフが印象的である。

十三「弾丸は」鉄朗「願いは」十三&鉄朗「込められた!」

セブンとの決戦を迎えた十三は、相棒たる存在の有無によって苦戦を強いられるも、ハルモニエを使用した鉄朗の激励を受けて奮起。ついに“自らの意志で”ガンズスレイブユニットとしての本領を発揮し、セブンに反撃していく。

十三「弾丸は」

鉄朗「願いは」

十三&鉄朗「込められた!」

このセリフはその際に十三と鉄朗が発したもの。十三が過去の傷を乗り越えたことを、鉄朗が彼の新たな相棒足りうる存在へと成長したことを示す印象的なものである。

メアリー・シュタインベルグの名言・名セリフ/名シーン・名場面

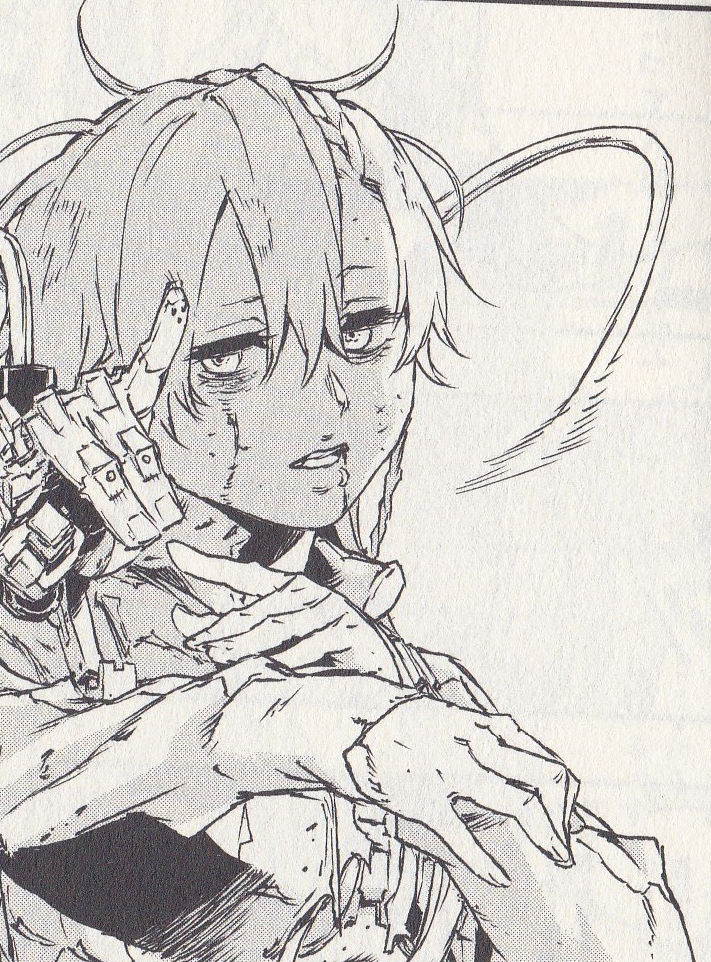

メアリー・シュタインベルグ

本編のヒロイン。十三の専属拡張技師でパートナー。世話焼き屋で優秀な拡張技師であり、周囲からの評判は高い。その一方で、あまり風呂に入ろうとしなかったり、食べ物に執着するなど女の子らしからぬ振る舞いが多い。拡張体だけでなく、乗り物など他の機械にも関心がある。

「何言っているんすか あるに決まっているじゃないっすか」

第4巻出典

反拡張主義・スピッツベルゲンに鉄朗とクリスティーナがさらわれてしまった時、メアリーはスピッツベルゲンに加担する己の兄・ヴィクターと再会する。ヴィクターは優秀な拡張技師で、拡張という技術に理想と誇りを抱いていた。戦時には従軍技師として働き、そこで十三と知り合いとなる。優しくお人好しの兄だったヴィクターは、知らない間に変わり果て、メアリーと再会したときにはスピッツスペルゲンの元で働き、自分の技術を応用して、拡張者の体を解体してしまう「解体者」と呼ばれるテロリストに成り果ててしまっていたのだ。

メアリーと十三は、人質の救出とヴィクターに会うために、スピッツベルゲンが潜んでいるという移民街・九星窟に向かった。街に入る前に、十三は戦時中にヴィクターと出会った時の思い出に浸っていると、メアリーから「大丈夫っすかそんな顔して」と声をかけられた。それに対して十三は「まるでオレに表情があるみてえに言うじゃねえか」と言うと、メアリーは「何言っているんすか あるに決まっているじゃないすか 」と言った。

優れた技術者や職人というのは、時に理屈では表現できない微妙な何かを読み取ることに長けた人がいる。例えば、漁師や山で仕事をしている人などは雨が降ることを、皮膚感覚で悟る人がいるらしく、現場で得た経験や体験から生まれた感覚と言うのは侮れない。

十三は全身拡張者で、頭頂部は銃になっている。当然感情を表現する表情筋などは持ってはいない(ディフォルメされて表現されたり、汗のようなものをかいて、漫画的に感情を表す場面はある)。それにも関わらず、メアリーは十三に表情があると言い切っているのだ。メアリーはおそらく、拡張者の些細なしぐさや動きで拡張者の感情を読み取ったりしているのではないかと思われる。メアリーがすぐれた拡張技師とわかる印象的な場面とセリフである。

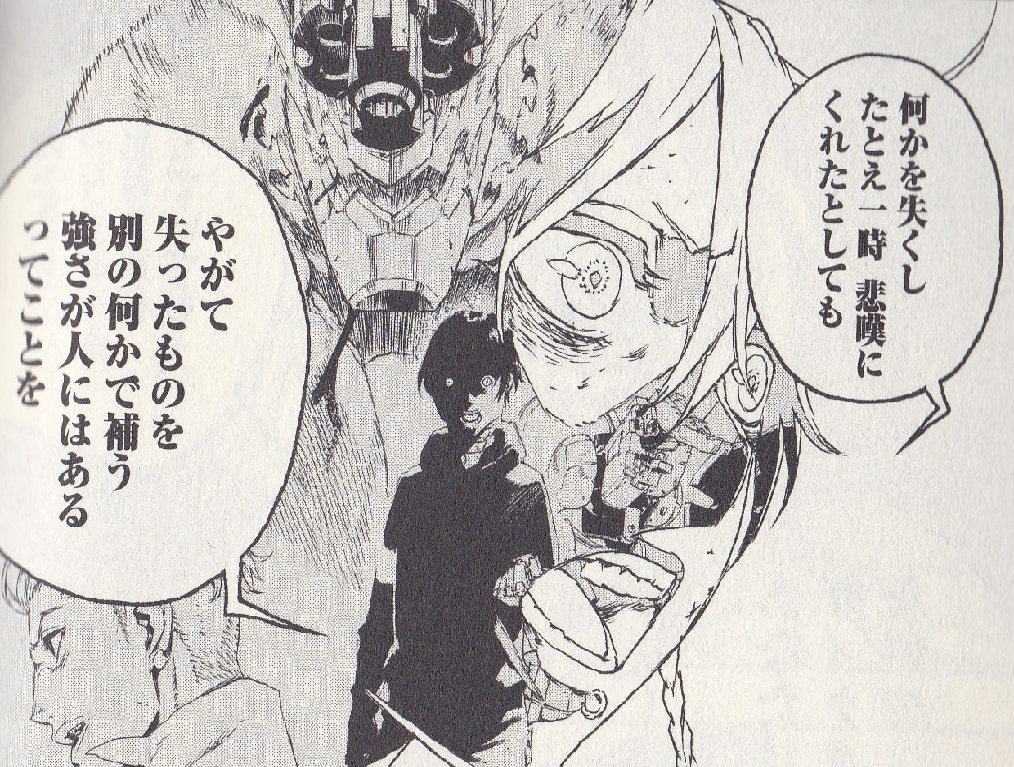

「何かを失くしたとえ一時悲嘆にくれたとしても、やがて失ったものを別の何かで補う強さが人にはあるってことを」

第5巻出典

メアリーと十三は、戦争で行方不明となったメアリーの兄・ヴィクターと再会した。ヴィクターはいかなる理由かは分からないが、拡張体を遠隔操作し、スピッツベルゲンのテロリストと成り下がっていた。激戦の末、ヴィクターの操る拡張体を倒した二人だが、彼らの前に手だけの拡張者「レフティ」(第4巻のベリューレンの記録媒体を巡る事件で登場)が現れ、十三とメアリーに語りかけた。その声の主は倒したはずのヴィクターであった。

ヴィクターはレフィティの体を遠隔操作して、十三とメアリーに話しかけ、いままで二人が戦っていた拡張者は自分の影だと言った。

事の真相は、戦時中にまでさかのぼることになる。ヴィクターが十三の専属技師として働いていた頃、いつしか彼は前線から離れ、軍の研究施設で働いていた。軍では遠隔操作の拡張体の研究が行われていたが、実用化の際大きな障害となったのは、操作体からの過剰な感覚のフィードバックだった。特に痛覚をどう処理するかが問題であり、単純に痛みを遮断するだけでは操作精度が落ちてしまう。感覚から受ける膨大な情報量を処理して選別するために、ヴィクターは人間の右脳左脳を元に、2つの補助脳を繋いで情報処理と選別能力の速度を高める並列型補助脳を考案した。

しかし、この並列型補助脳も問題があった。ヴィクター自身が被験者となって並列型補助脳を使った拡張体の遠隔操作実験を戦場で行った時、彼が見たのは自分の造った拡張体が殺しあう凄惨な世界であった。ヴィクターが拡張技術に絶望した瞬間、並列型補助脳は暴走し、ヴィクターの本体(肉体)を操って研究所と同僚の拡張技師達を殺しまわっていた。

並列型補助脳は、移植者の記憶や思考をコピーして自我に目覚め、身体を乗っ取って暴走してしまうという恐ろしい問題を抱えていたのだ。十三達が戦っていたのはヴィクターの並列型補助脳が操っている拡張体であったのだ。

そこまで話を聞いたとき、十三達に復興庁の捜査官アヴィ・コーボが襲い掛かった。満身創痍の十三とメアリーは不意を突かれてしまう。アヴィはヴィクターを逮捕するために彼の本体を捜そうとしていたが、予備の拡張体を操ったヴィクターの並列補助脳が立ちふさがる。その際アヴィは、メアリーを人質にとったが、十三と並列補助脳の操る拡張体に打ちのめされた。

メアリーはヴィクターの本音を知りたくて、ヴィクターの思考と記憶をコピーしている並列型補助脳と会話した。ヴィクターは拡張技術に対する疑念・失望から、拡張技術の罪の産物である拡張者や拡張体を消すために拡張者の体を解体し回っていたのであった。

ヴィクターが拡張技術に対して、どれほど失望していたかを聞いたメアリーは「何かを失くしたとえ一時悲嘆にくれたとしても、やがて失ったものを別の何かで補う強さが人にはある」と言い、拡張技術者はあくまでも、人の持つ心の強さを気付かせて立ち上がらせるきっかけを作っているに過ぎないと説いた。そしてヴィクターの本体も、自分の技術が人に力を与えて強くしたという傲慢さに気付いたのだと言った。

メアリーの名言には現実の医療や科学技術の起す問題にも通じている。科学によって社会が発展し、医療で人が救われる。すなわち、技術で何かを変えられると、人はそう思いがちである。しかし、発達した社会が環境破壊をもたらし、科学技術で生み出された兵器によって、多くの死傷者を出したり、医療技術が医者に権力を持たせ、患者をないがしろにして権力に溺れるなど、技術が人を傲慢にさせて周囲に災厄を撒き散らすこともあるのだ。

技術とはあくまでも発展を促す要素であり、よりよい方向に社会が発展するには、人間自身がしっかりとするしかない。技術を行使する人間だけでなく、技術から恩恵を得る人間もである。

技術を社会の役に立てたかったら、まず人間というものを知らなければならない。

荒吐鉄朗の名言・名セリフ/名シーン・名場面

荒吐鉄朗

ベリューレンのCEO(最高経営責任者)の息子だが、拡張体の補助脳をハッキングする装置・『ハルモニエ』の被験者となってしまった。手足の腱を切られ、声帯を失くしている。ハルモニエを埋め込まれる前の記憶が無く、自分がいかなる者かわかっていない。正義感が強く、困っている人を見過ごせない性格。

「絵空事とわかっていても、その空の美しさに焦がれるならっ この命をかけてっ 掴んでみせる!!!」

第6巻出典

鉄朗はスピッツベルゲンに拉致された時、自分がハルモニエを埋め込まれる前に、スピッツベルゲンに資金提供していた事実を知る。そしてスピッツベルゲンのリーダーからハルモニエを使って十三を操り、自分達の元に連れて来て欲しいと頼まれてしまう。ハルモニエの力を使えば、ハンズがいなくても、ガンスレイブユニットを制御することが出来ると、スピッツベルゲンのリーダーは思ったのだ。

自分がテロリストに加担していたと知りショックを隠せない鉄朗だが、そのことを聞いた十三に「大事なのは知っちまった事に対してどういう選択をとるかだ」と言われ、鉄朗はスピッツベルゲンに一泡吹かせるために、十三と一芝居打つ事にした。鉄朗はハルモニエを使っていると思わせるために気絶したフリをした。十三は鉄朗に操られたフリをして鉄朗の体を運び、スピッツベルゲンの懐に入り込むことにした。

スピッツベルゲンが待っている終戦記念公園に来た2人は、車椅子に乗った1人の老人と出会った。彼の名はアンディ・ウォシャウスキー博士。スピッツベルゲンのリーダーであり、かつてベリューレンの幹部と共に拡張技術を発展させた男である。

若かりし頃の博士には双子の兄がいた。しかし、双子の兄弟でありながら、兄は優秀で、博士は生まれつき足が不自由であった。そんな兄に博士は劣等感を感じていた。やがて戦争が拡大していくと兄は徴兵され、足の不自由だった博士は徴兵を免れたことでやましい気持ちになり、自分が欠けた存在と感じていた。

だが、兄は戦地に向かう事はなかった。戦地に向かう途中で事故に遭い、足を失くしてしまったのである。兄弟二人が障害者となってしまったことから、両親は兄弟どちらかを施設に入れようとしていた。それを知った博士は欠けていたのは自分だけでなく、この世界そのものだったと思うようになった。

その一件以来、博士は欠けた世界に抗う力を求め、身体の一部を失くした者でも人として生きられるための技術である、拡張技術を研究してきた。その協力者がベリューレンであった。しかし、長い年月によりベリューレンの思想は大きく捻じ曲がっていき、人を救済する技術から、老齢となった幹部達の延命のための研究となり果てていった。博士はそのことに失望し、拡張者犯罪の被害者達と共に反拡張主義スピッツベルゲンを組織したのであった。

十三の周囲をスピッツベルゲンの刺客が取り囲むと、十三は逃げ出した。十三を追いかけていったことで、博士の周囲に人がいなくなると、鉄朗は気絶したフリをやめて博士と交渉しようとした。鉄朗は自分が協力者となる代わりに、スピッツベルゲンのテロ活動を一切やめてもらうように要求した。しかし、博士が欲しがっていたのはハルモニエではなく、ガンスレイブユニットの13番機である十三の力だった。なぜなら十三は博士自身が全ての製造工程に関わった拡張体で、他のガンスレイブユニットとは大きく異なる設定を博士が付け加えていたからである。

博士は再度鉄朗に協力を申し出た。ベリューレンと戦うためには十三のガンスレイブユニットが必要なのだ。しかし、鉄朗は無関係な人間を巻き込もうとするスピッツベルゲンのやり方に異を唱え、誰も犠牲にせず、理想をかなえる道を選ぼうとした。鉄朗の意思が固いことを感じた博士は、自らの拡張体を解放して鉄朗を力ずくで押さえ込もうとした。鉄朗はハルモニエを自分の補助脳に使うことで、手足の拡張体のパワーを上げて応戦し、「絵空事とわかっていても、その空の美しさに焦がれるならっこの命をかけて掴んでみせる!!! 」と叫んだ。

十三が出会った頃、鉄朗は手足が動かせず、言葉も話せない状態だった。やがて彼はメアリーの拡張技術によって、体と声を手にいれ、十三の仕事を手伝うちに、少しずつ自分の運命と戦う覚悟を身につけていった。

そんな時、鉄朗はコルトという少年と知り合いになった。コルトは貧しい移民の子供で、体を非正規の拡張体にして建築現場で働き、病気がちな母親と妹を養っていた。母親は拡張体欲しさにベリューレンの新型歩行補助用拡張体実験の被験者となったが、補助脳が神経と適合せず、寝たきりとなってしまった。やがてコルトは、自分達を良いように使うベリューレンへの怒りから、スピッツベルゲンのテロリストとなったが、ベリューレンの私兵に処刑されてしまう。

その一件で深く傷ついた鉄朗は、己の理想の為に誰かを犠牲にするスピッツベルゲンのやり方に怒りを感じ、例え甘いと称されようとも、犠牲を出さずに理想を叶えようとする信念を持とうとしたのだ。

本作は、十三と鉄朗の二人の主人公の物語と見ることが出来る。十三は過去の傷と向き合う大人の物語で、鉄朗は無力な子供が理不尽な現実と戦い成長していく物語であり、この対照的な2つの物語によって本作は構成されている。

「絵空事」のくだりは、第1巻で鉄朗が十三に言われた、「てめえの命も張らずに語る正義なんてものは、絵空事でしかないんだよ」という言葉の返しとも取れる。その時の鉄朗は、身体も満足に動かせない、言葉を交わすにはハルモニエを使って拡張体の音声を借りなければ話すこともできない、無力そのものの子供であった。しかし、様々な苦難を乗り越えた鉄朗は、たった1人で敵と戦いぬく「男」へと成長したのだ。

「人の思想は変わっていくものなんだろう?それはきっと悪いことばかりじゃないと思うんだ」

第6巻出典

鉄朗はウォシャウスキー博士の拡張体と戦うために、ハルモニエを使って自らの補助脳をハッキングし、自分の手足に取り付けた拡張体のパワーを引き出して博士の拡張体を圧倒した。

敗北した博士が鉄朗に「あなたは決断から逃げているだけだ、犠牲を恐れず事を為すという決断から」と言ったのに対し、鉄朗はスピッツベルゲンのやり方で犠牲になったコルト達のことを伝え、「あなたは犠牲になった人に目を向けることを恐れているだけだ」と博士をやり込めた。

その後、鉄朗は「人の信念は変わっていくものなんだろう それはきっと悪いことばかりじゃないと思うんだ 」と博士に言った。そして鉄朗は、自分の拡張体を酷使したことで、ボロボロの状態となった自分の身体を引きずるように、その場を後にした。

博士は理不尽な思いを味わいながらも、自分の信念を貫こうとする鉄朗を見て、「あれもまた、欠けた世に抗う人の姿」と思ったのであった。

博士は自分が築き上げたものが変貌していく事に失望していた。自分と共に拡張技術の発展に尽力を尽くしたベリューレンは、幹部の寿命を延命させ、別の目的を持ち、非道な実験を繰り返す企業になってしまった。そして、そのベリューレンに反旗を翻すべく、反拡張技術を唱えるスピッツベルゲンを創設したが、スピッツベルゲンは、いつの間にか単なるテロリスト集団に成り下がっていた。おそらく博士が本当に恐れていたのは、犠牲になった人に目を向けることではなく、変わりゆく人や社会なのだろう。

それを見抜いた鉄朗は、博士に変化は悪いことばかりではないと言ったのだ。それは人間性を成長させた鉄朗だからこその言葉である。変化を恐れる年寄りと、人として成長した少年という対照的なやり取りを描いた場面でもある。

オリビエ・ファンデベルメの名言・名セリフ/名シーン・名場面

オリビエ・ファンデベルメ

厚ぼったい唇が魅力的な女性で、EMS(拡張者対策局)の局長。歳若くしてEMSの局長となった才媛。常に冷静で理性的な性格だが、ストレスが溜まるとシュールストレミングの悪臭を嗅いで、ストレスを発散する悪癖がある。十三とは旧知の仲で、彼が起した問題を揉み消す代わりに、十三が彼女の頼みを聞くという取り決めを交わしている。(但し、金は払うようである。)

「父は大義と言う取り留めないもののために己のささやかな幸せを犠牲にするような愚かで……けれども心の奥底からこの国の平和を願う強い男だった」

タグ - Tags

目次 - Contents

- 『ノー・ガンズ・ライフ』の概要

- 乾十三の名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「オレの引き金に触れていいのはオレが認めた奴だけだ」

- 「てめえの願いはオレが叶えてやる、“弾丸(願い)”は込められた」

- 「世の中理屈じゃねぇんだ 理不尽と折り合いをつけてやっていくしかねぇんだよ」

- 「……気にいらねぇが信用しているぜ…お前の誰が何を言おうと己の成すべき事を成すってぇところだけはよお」

- 「すっかり寝入っちまったぜ あんたのご高説があんまり退屈だったもんでなあ」

- 「…知らねぇことには決めようがねぇだろう 大事なのは知っちまった事に対してどういう選択をとるか…だ」

- 十三「弾丸は」鉄朗「願いは」十三&鉄朗「込められた!」

- メアリー・シュタインベルグの名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「何言っているんすか あるに決まっているじゃないっすか」

- 「何かを失くしたとえ一時悲嘆にくれたとしても、やがて失ったものを別の何かで補う強さが人にはあるってことを」

- 荒吐鉄朗の名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「絵空事とわかっていても、その空の美しさに焦がれるならっ この命をかけてっ 掴んでみせる!!!」

- 「人の思想は変わっていくものなんだろう?それはきっと悪いことばかりじゃないと思うんだ」

- オリビエ・ファンデベルメの名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「父は大義と言う取り留めないもののために己のささやかな幸せを犠牲にするような愚かで……けれども心の奥底からこの国の平和を願う強い男だった」

- クローネン・フォン・ヴォルフの名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「いいか、この車は大戦前の年代物で、ここまでの状態の物は他には存在しない お前達拡張者のように何でも代用品があると思っている奴らには、その価値は理解出来んだろうがな」

- コルトの名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「ならお前がオレの家族に言ってみろよっ 奴らを殺すのは悪いことだからお前達は我慢して死んでくれってさあ!!!」

- ペッパーの名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「印刷された言葉は“物”になる “物”は手にとって自分の“所有物”に出来る」

- 「唾つーけた♪」

- セブンの名言・名セリフ/名シーン・名場面

- 「最低だよ本当に お前にこんなことを頼むなんて …乾十三僕の代わりにペッパーを頼む」